教育学院的创业、创新、创造示范教育课程——《国际基础教育比较》以国际视野为基础,融合“三创”精神,立志全方位、多角度培养未来教育新领袖。该课程不仅融入了吉利学院的校训“走进校园,是为了更好地走向社会”,而且致力于培养具有国际视野和全球竞争力的创新型、应用型人才。目前,为突出“三创”特色,课程组老师们推动课程教学改革,不断挖掘、融合创业与创新元素。

一、教学方法创新改革——“3+教学法,联结想象与实际”

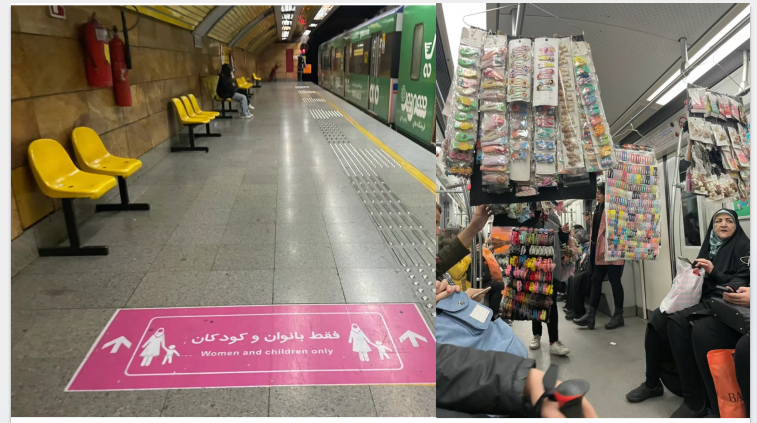

《国际基础教育比较》课程组老师们通过采用“3+教学法”,即“+图片/视频”、“+实际案例分析”,及“+地图与时事分析”,为学生提供了一个全面而深入的国际基础教育视角(见图1)。

图1 某国地铁图片(节选自课程课件材料)

这种方法不仅增强了课程的互动性和实践性,也让学生能够在学习中更好地理解和吸收国际教育的先进理念和实践并尝试运用于实际教学实践中(见图2)。

图2 学生展示的自制单词教具

二、教学理念创新前瞻——“国际理解教育的成就与责任,共建人类命运共同体意识”

课程内容涵盖了国际理解教育的成就与责任、全球化理念的树立、道德品质与跨文化交流能力的培养、人类命运共同体意识的形成等多个方面。课程组老师们通过视频片段、课堂讨论、模拟教学活动、辩论、案例分析等多样化的教学手段,学生不仅能够了解我国在国际理解教育领域的成就,还能深入探讨全球化背景下的教育教学方式,以及如何在实践中体会树立“人类命运共同体”思想的重要性。师生在课堂上,共同探讨全球化背景下的教育教学方式,强调开放包容、公平正义、和谐共处、多元互鉴、团结协作的全球治理新特征。这一教学理念与《义务教育课程标准(2022版)》鼓励核心素养的培养,提倡的主题式教学、大单元教学、跨学科教学思路紧密融合。在这一过程中,学生也在潜移默化中形成了全球化思维、批判性思维、创新性思维,并合理融合运用于实际的教学设计中,立志在小学课堂开展创新、生动与跨学科为一体的综合教学(详见图3)。“《国际基础教育比较》课程理念创新、内容全面、思维立体,让我们受益匪浅。我们有信心努力达到00后 ‘整顿’课堂、创新课堂的目标。”A学生在课后评价道。

图3 学生国际基础教育思想的融合与创新教学展示

三、教学评价与反思创新立体——“小组‘专家点评’,模拟联合国会议”

与此同时,该课程还强调实践性学习与反思,鼓励学生进行跨学科理解的教学设计,将所学的国际理解教育理念应用到实际教学中。老师们通过课程模拟联合国会议,让学生扮演不同国家代表,讨论全球教育问题,培养全球化思维。同时,课程鼓励学生在教学后进行反思和总结,分享他们的经验和教训,以便不断完善自己的教学理念和方法。正如B同学在课后评价说:“小组‘专家点评’是我最喜欢的环节,可以站在不同的视角高度去审视课程与教学的开展,反思教学设计。作为‘联合国教科文组织’(模拟)的官员,我可以站在世界的视角来关注教学。这样很利于我教学能力的提高,也让我们过了一把‘专家瘾’,对未来的职业更有亲切感了。”

经过这一系列的课程教学创新改革,老师们努力为学生提供了一个更高视角的国际化学习平台,更是为他们日后成为具有国际视野和全球竞争力的教育工作者打下了坚实的基础。通过这门课程的学习,学生们将能够更好地理解教育的全球使命和责任,培养出适应未来社会发展需求的教育人才,这一目标与我国“三全育人”的教育理念也高度匹配。

吉利学院教育学院期待通过《国际基础教育比较》课程,为社会培养出更多具有创新精神和实践能力的教育工作者,让他们在教育的道路上走得更远,为社会的发展做出更大的贡献。

图文 | 罗功科